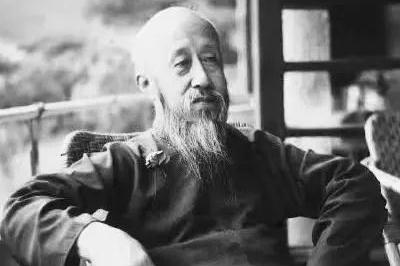

沈鈞儒(1875年1月2日-1963年6月11日),字秉甫,號衡山,浙江嘉興人,是中國著名的愛國民主人士、法學(xué)家和政治活動家。他的一生充滿了傳奇色彩,從晚清的才子到新中國的法治奠基人,沈鈞儒在中國歷史上留下了深刻的印記。

1、早年生活與教育

沈鈞儒出生于江蘇蘇州的一個官宦世家,自幼聰穎過人,5歲能詩,13歲即積詩成帙,15歲考中秀才且詩賦列為第一。1904年,他考中進(jìn)士,成為清光緒時的進(jìn)士。這一年,他被清政府派往日本留學(xué),進(jìn)入東京私立法政大學(xué)法政速成科政治部學(xué)習(xí),后繼入補(bǔ)修科,于1908年4月畢業(yè)回國。

2、投身革命與法治建設(shè)

回國后,沈鈞儒積極投身立憲運(yùn)動,成為這一運(yùn)動的重要參與者。他擔(dān)任浙江諮議局副議長、清廷資政院議員等職務(wù),積極為立憲事業(yè)奔走呼號。隨著對清政府本質(zhì)的認(rèn)清,他的政治思想逐漸從立憲轉(zhuǎn)向革命。辛亥革命期間,他在杭州為革命黨人推翻清政府做了政治籌備工作,親手降下浙江省諮議局懸掛的龍旗,宣告浙江獨(dú)立。

3、抗日救亡與“七君子”事件

1936年,沈鈞儒與宋慶齡等發(fā)起并組織了全國各界救國聯(lián)合會,積極開展抗日救亡運(yùn)動,觸怒當(dāng)局而遭入獄,成為著名的救國會“七君子”領(lǐng)頭人之一。在獄中,他堅貞不屈,繼續(xù)為抗日救亡和民主正義而斗爭。

4、新中國成立后的貢獻(xiàn)

新中國成立后,沈鈞儒歷任最高人民法院院長、全國政協(xié)副主席、全國人大常委會副委員長等職務(wù)。他是中國民主同盟的創(chuàng)始人之一,積極推動新中國的法治建設(shè),為國家的民主與法治進(jìn)程作出了巨大貢獻(xiàn)。

沈鈞儒的一生是追求正義與法治的光輝歷程,他智慧與勇氣并存的典范,更是中華民族不屈不撓精神的生動寫照。他的事跡和精神將永遠(yuǎn)銘刻在中國歷史的長河中。