嘉峪關的歷史文化介紹資料

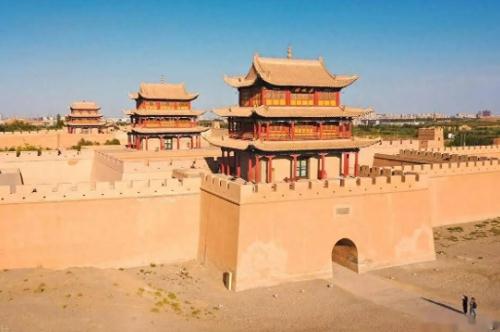

嘉峪關,位于甘肅省河西走廊西端,雄踞于祁連山與黑山之間,是古絲綢之路的重要通道,素有“天下第一雄關”的美譽。嘉峪關歷史悠久,文化底蘊深厚,是中國長城的重要組成部分,也是世界文化遺產地。

據史書記載,嘉峪關始建于明洪武五年(1372年),至今已有600多年的歷史。明成祖朱棣為鞏固邊疆,防御蒙古韃靼、瓦剌等民族的侵擾,選址嘉峪關修建關城。此后,嘉峪關成為明朝西北邊防的重要屏障。

嘉峪關關城布局嚴謹,防御體系完善,由內城、甕城、羅城、城壕和南北兩翼長城組成。內城是關城的主體,東西長166米,南北寬156米,周長640米。城高10米,面積2.5萬平方米。城墻上建有箭樓、敵樓、角樓等軍事設施。關城四角有瞭望臺,可俯瞰全城。城內有游擊將軍府、演武場、文廟等建筑,體現了古代軍事、政治、文化的高度統一。

嘉峪關地處咽喉要地,歷史上曾發生過多次戰爭。其中,明末清初的“嘉峪關之戰”最為著名。1644年,李自成領導的農民起義軍攻占北京,崇禎帝自縊。清軍趁機入關,明朝滅亡。南明政權為恢復河山,派兵西征。1646年,南明軍隊在嘉峪關與清軍展開激戰,最終戰敗。此戰標志著清朝統一中國北方的重要節點。

嘉峪關不僅是軍事要塞,還是古代絲綢之路的重要通道。歷史上,嘉峪關是連接中原與西域的必經之地,東西方文化交流的重要橋梁。張騫、班超、玄奘等歷史名人曾在此留下足跡。嘉峪關附近的敦煌莫高窟、張掖丹霞地貌等自然與人文景觀,吸引了無數游客前來觀光。

嘉峪關地區文化底蘊深厚,民間藝術豐富多彩。剪紙、皮影、雕刻、刺繡等傳統技藝獨具特色。尤其是嘉峪關剪紙,以其獨特的風格和豐富的內涵,被譽為“隴上奇葩”。此外,嘉峪關還有許多歷史傳說和民間故事,如“馬超龍雀”、“夜光杯”等,為這座古城增添了神秘色彩。

近年來,嘉峪關市加大對歷史文化資源的保護和挖掘力度,推動旅游業發展。如今,嘉峪關已成為國內外游客了解中國古代軍事文化、絲路文化的重要窗口。站在嘉峪關城樓上,遠眺祁連山雪峰,近觀戈壁灘風光,讓人不禁感嘆大自然的神奇和古人的智慧。

總之,嘉峪關是一座充滿歷史底蘊和文化內涵的古城。它見證了我國古代邊防的輝煌歷程,傳承了絲綢之路的文明交流。今天的嘉峪關,正以其獨特的魅力,吸引著世人的目光。