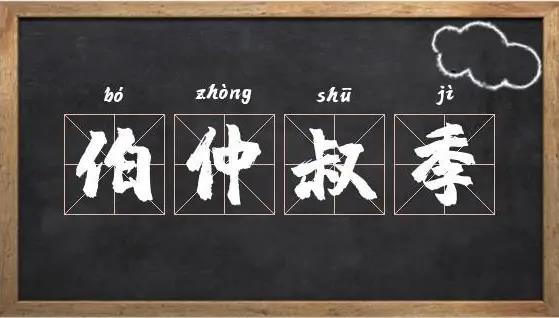

在古代中國,長幼有序不僅是家庭倫理的重要組成部分,也深深烙印在了社會文化的方方面面。先秦時期,人們常用孟、伯、仲、叔、季這五個字,來精確區分兄弟姐妹間的長幼次序。 這種命名習慣不僅體現了古人對家族血脈傳承的重視,也蘊含了深厚的文化意蘊。

一、孟與伯:排行老大

孟與伯都是排行最長的意思。

對于孟和伯的區別,有一種說法是,嫡長子是伯,庶長子為孟。這一說法一直有爭議。在商周時期,伯是兄弟之長,孟是姐妹之長。

《左傳》中有言:伯是兄弟之長,故舉伯以為言。這里就提到了伯是兄弟中的長者。而在《詩經》中也提到了孟是長女,《鄘風·桑中》中提到:孟姜,列國之長女。由此可見伯和孟最初并沒有嫡庶之分,只是男女之別。

比如,周文王長子伯邑考。孫堅長子孫策,字伯符。我們熟悉的孟姜女,其實姓姜,意思是姜家的大女兒。

二、仲:排行老二

仲排行老二。如三國時期的孫權,字仲謀。司馬懿,字仲達。孔子,字仲尼。

三、叔:排行老三或更后邊的孩子

叔通常指排行老三。比如孫堅三子孫翊,字叔弼。但如果家里兄弟七八個,那么除了老大、老二、老幺,其他都叫叔。

比如,周文王的十個嫡子:伯邑考、周武王姬發、管叔鮮、周公旦、蔡叔度、曹叔振鐸、成叔武、霍叔處、康叔封和冉季載。其中武王與周公地位尊貴,故文獻中很少稱呼其排行。

四、季排行最末

季是指家里排行最末的孩子。周文王小兒子冉季載。漢高祖劉邦,家中年紀最小,又叫劉季。孫堅四子孫匡,字季佐。

在民間,老百姓常以數字為名,樸素地記錄著家族中的排行次序。比如,武大郎、武二郎(武松)。

編后語:古代中國以伯、仲、叔、季為代表的長幼排行制度,不僅是一種家庭內部的秩序安排,更是社會文化與家族觀念的重要體現。它以一種獨特的方式,將家族成員緊密地聯系在一起,共同書寫著中華民族悠久的歷史篇章。