東漢(25年—220年)是中國歷史上繼西漢之后又一個大一統的中原王朝,傳八世共十四帝,享國一百九十五年,與西漢統稱漢朝。

新朝末年爆發綠林赤眉起義,漢朝宗室劉秀趁勢而起。公元25年,劉秀稱帝,定都洛陽(今河南洛陽),建立東漢并開創了光武中興。東漢時,三公權力被大幅削弱,尚書臺權力得到提升。漢明帝、漢章帝在位期間,東漢王朝進入鼎盛時期,史稱明章之治。漢章帝后期,外戚日益跋扈。漢和帝繼位以后,掃滅外戚,使東漢國力達到極盛,史稱之為永元之隆。

東漢中后期太后稱制、外戚干政,幼年繼位的幼君多借助宦官才能親政,史稱戚宦之爭,朝政日益腐敗,豪強勢力大肆兼并土地。漢桓帝、漢靈帝在位時期,昏庸無道、橫征暴斂、賣官鬻爵,農民在多重殘酷壓榨下不堪重負,公元184年爆發黃巾之亂,朝廷令各州郡自行募兵,方將民變基本平定,卻導致地方豪強擁兵自重。初平元年(190年),董卓挾獻帝遷都長安,自此朝廷大權旁落,揭開了東漢末年軍閥混戰的序幕。董卓被殺死后,建安元年(196年),曹操迎漢獻帝遷都許昌。公元220年,曹丕篡漢,東漢覆滅,進入三國割據時期。

東漢在文化、科技、軍事、佛教等方面成就突出,文化上鄭玄將經學推向高峰并開創鄭學,科技上蔡倫改進造紙術,張衡發明地動儀和渾天儀,軍事上迫使北匈奴西遷,佛教在此期間經白馬寺傳入中國。東漢豪強地主勢力擴張并形成門閥士族,匈奴、羌族、氐族等民族內遷,北匈奴西遷后鮮卑人占據漠北,對后世產生深遠影響。

劉秀是漢高祖劉邦的九世孫,是漢室后裔,延續“漢”的國號,建都洛陽,由于都城洛陽在西漢都城長安之東,故稱東漢。又西漢在前東漢在后,又稱后漢。

西漢末年,社會矛盾空前激化。王莽代漢建新朝之后,先后頒布“王田令”、“私屬令”等一系列新政,力圖緩解日益激化的社會矛盾。然而,王莽改制觸動了大豪強與許多上層官僚的既得利益,遭到激烈的反對與排斥,加之改革的理想化與盲目崇古。終適得其反,反而激化了社會矛盾,且新朝末年水旱災害不斷,終于在新莽天鳳年間爆發了綠林、赤眉起義。一時間,四方響應,天下大亂。終于使這場由封建統治階級自上而下的自救式改革以失敗告終。

劉秀是漢高祖劉邦九世孫,父親劉欽曾任濟陽縣(今河南蘭考)、南頓縣縣令。赤眉、綠林起義爆發后,新朝地皇三年(22年),劉秀與長兄劉縯為恢復劉姓統治,起事于舂陵,組成“舂陵軍”。王莽地皇四年(23年),劉秀在昆陽之戰中一舉摧垮新莽大軍,標志著新莽賴以維持統治的軍事力量消耗殆盡。同年綠林軍攻破許昌,王莽死于義軍之手,新覆滅。更始帝劉玄北都洛陽后,劉秀被派往河北地區鎮撫州郡。乃破王郎,河北之豪強地主率宗族、賓客、子弟先后歸附,使他在河北站穩了腳。

此后,劉秀拒聽更始政權的號令。同年秋,又迫降和收編了銅馬等部農民起義軍逐漸自立。不久,與更始政權徹底決裂。

東漢開國

更始三年(25年)六月,赤眉軍擁立漢朝后裔劉盆子為帝,史稱建世帝。同月二十二己未日(25年8月5日),劉秀在鄗(今河北柏鄉縣)南千秋亭五成陌(今河北十五里鋪)即位稱帝,國號仍為“漢”,史稱漢世祖光武帝,改元建武。時關西號為銅馬帝。

劉秀定都洛陽后,把南陽設為陪都,并開始東漢統一戰爭,先后消滅了盤踞關中、號稱百萬的赤眉軍,割據隴右稱王的隗囂與盤據西蜀的公孫述等大小數十個割據勢力。經過十一年的東征西討,劉秀終于在公元36年掃滅了最后一個割據勢力成家帝公孫述。自此,歷經新莽末年長達近十九年的紛爭混戰,中國再次歸于一統。

光武中興

•加強中央集權

劉秀鑒于西漢時期權臣干政、外戚篡國以及地方權重等歷史教訓,首先致力于整頓吏治,加強中央集權,防范功臣、宗室諸王及外戚專權。雖封功臣為侯,賜予優厚的爵祿,但禁止他們干預政事。對諸侯王和外戚的權勢也多方限制。

劉秀以“柔道治國”為主理念,退功臣、進文吏,使得大多數開國將帥皆以列侯歸鄉享受優厚待遇,而不參與政治。當時功臣能夠參議大政的僅鄧禹、李通、賈復三人。這幾個人亦深知劉秀心跡,“并剽(消除)甲兵,敦儒學”,以避猜忌。劉秀對大臣更為警惕。建武時任大司徒者多遭打擊,如伏湛因事罷官,韓歆因剛直去位,又被逼自殺,歐陽歙、戴涉皆因罪下獄而死,史稱“自是大臣難居相任”。

劉秀之所以如此,其目的就是為了提高專制皇權。劉秀對宗室諸王及外戚的控制更嚴。建武二十四年(48年),劉秀重申西漢時代的阿附藩王法,嚴禁諸王交通賓客,結黨營私。公元52年,他借故搜捕王侯賓客,“坐死者數千人”。漢明帝即位后,更是屢興大獄,株連極廣。

•改革官制

在行政體制上,劉秀一方面進一步抑奪三公職權,使全國政務都經尚書臺,最后總攬于皇帝;另一方面,又加強監察制度,提高刺舉之吏,如御史中丞、司隸校尉和部刺史的權限和地位。又令全國共并省400多個縣,吏職減省至十分之一。

•發展經濟

天下平定之后,劉秀重視生產與人民生活的恢復與發展,開始著力發展生產、提高民生、恢復國力,劉秀還采取了不少措施來安定民生,恢復殘破的社會經濟。建武六年下詔恢復三十稅一的舊制。東漢初年的封建租賦徭役負擔,比起西漢后期和戰爭期間有所減輕。他前后九次下詔釋放奴婢,或提高奴婢的法律地位,使大量奴婢免為庶人,使流民返回農村,促進生產。他統治的時期,遭戰亂破壞的生產和生活得到了迅速的恢復,人口與墾田數目大大增加,史稱“光武中興”。

建武二年(26年),光武帝下令整頓吏治,設尚書六人分掌國家大事,進一步削弱三公(太尉、司徒、司空)的權力;同時清查土地,新定稅金,振興農業,使人民生活逐步穩定下來。東漢經“光武中興”,社會的經濟有了一定的恢復,文化進一步發展,太學林立,學術氣氛濃厚。東漢時期,各地豪強控制大量土地及耕作的農民,建立大型田莊,發展自給自足的田莊經濟,甚至擁有私人武裝力量,這一切都成為社會的不安定因素。

明章之治

光武帝死后,漢明帝即位。命竇固、耿秉征伐北匈奴。漢軍進抵天山,擊呼衍王,斬首千余級,追至蒲類海(今新疆巴里坤湖),占據伊吾。因此西域各國皆遣子入侍,第二年復置西域都護府,遂“西域自絕六十五載,乃復通焉”。然而不久焉耆、龜茲復叛攻陷西域都護府,漢章帝即位后,不欲因西域疲敝中國而罷遣都護。

永平十二年(69年),位于今云南、緬甸北部一帶的哀牢國,舉國內附東漢,漢明帝以其地設永昌郡。哀牢之地,東起哀牢山,西至緬北敏金山,南達今西雙版納南境,北抵喜馬拉雅山南麓,哀牢內附初步奠定了中國對云南地區的統治范圍。

此外,隨著對外交往的正常發展,佛教已在西漢末年開始傳入中國,明帝聽說西域有神,其名曰佛,于是派使者赴天竺求得其書及沙門,并于洛陽建立中國第一座佛教廟宇白馬寺。明帝之世,吏治比較清明,境內安定。加以多次下詔招撫流民,以郡國公田賜貧人、貸種食,并興修水利。史書記載當時民安其業,戶口滋殖。光武帝末年,全國在籍人口為2100多萬,至漢章帝末年人口已達4300多萬。

明章二帝在位時期,秉承劉秀遺規,對外戚勛臣嚴加防范;屢下詔招撫流民,賑濟鰥寡孤獨和貧民前后九次;修治汴渠完成,消除西漢平帝以來河汴決壞;經營西域,再斷匈奴右臂,復置西域都護府和戊己校尉。史載“天下安平,百姓殷富”,號稱“明章之治”。

戚宦之爭

漢章帝時期開任用外戚之先河。漢章帝死后,漢和帝劉肇十歲繼位,竇太后臨朝稱制。竇太后倚仗親族,竇氏戚族開始專權。永元四年,漢和帝聯合宦官掃滅竇氏戚族,親政后從不荒怠政事,故有“勞謙有終”之稱,曾多次下詔賑濟災民、減免賦稅、安置流民、勿違農時、招納賢士,在法制上也主張寬刑,軍事外交上降服匈奴,并任命班超平定西域諸國,致使東漢國力達到極盛,時人稱之為“永元之隆”。元興元年(105年)的墾田數字達到732萬多頃,人口達5325萬人。

漢和帝去世后,漢殤帝繼位,政權為鄧太后的兄長鄧騭為代表的鄧氏戚族掌控,漢殤帝延平元年(106年)八月去世。鄧氏戚族扶持漢安帝繼位,鄧太后死后,漢安帝親政并掃滅鄧氏,但未能阻止其他外戚專權。

漢安帝死后,劉懿為閻氏戚族擁立,即位二百余日后就因病去世。不久之后閻氏戚族就被宦官消滅。宦官擁立漢順帝,漢順帝對外戚繼續放任自流,結果導致梁氏戚族長達20多年的專權。梁冀更是達到了外戚權力的巔峰,漢沖帝、漢質帝都被他牢牢控制。漢質帝因童言無忌而被毒殺,之后漢桓帝即位。

公元159年,漢桓帝聯合宦官一起誅滅了梁氏。漢桓帝將與他同謀的十三個宦官封侯,自是宦黨干政。宦官的腐敗比外戚更甚,導致士大夫不滿,士大夫與外戚聯合一同對抗宦官。雙方斗爭激烈,最終導致了兩次黨錮之禍,正直的士大夫全被排斥出朝堂。東漢王朝自此江河日下,瀕于滅亡。漢靈帝繼位后比漢桓帝更信任宦官。漢靈帝將朝政委任于宦官,使政局更為惡化。黃巾起義爆發后,黨錮才被解除。

走向滅亡

公元184年,黃巾起義爆發,腐朽的朝廷根本無力平叛,在黃巾軍沖擊下,岌岌可危的東漢王朝決定飲鴆止渴,下令各郡自行募兵守備,雖成功鎮壓了黃巾起義,但卻使地方州郡長官擁兵自重。公元188年,劉焉謂四方多事,原因在刺史權輕,遂改部分刺史為州牧,使刺史成了一州軍政的長吏、太守的上級,州郡縣三級行政建制自此形成。州牧的設立和州刺史權力的提升,埋下了東漢末期軍閥割據的禍根。

公元189年,漢靈帝去世,漢少帝劉辯即位。外戚何進官拜大將軍,掌控朝廷,志于鏟除宦官勢力,但何太后反對,士大夫領袖袁紹提出建議,讓西北軍董卓進京,逼迫何太后答應。何進同意了袁紹的建議。然而事情泄漏,宦官先下手為強,殺死何進。當時在西園軍的袁紹聞訊,立即率軍攻入皇宮,對宦官進行屠殺。宦官張讓挾持漢少帝逃走,追兵到,張讓自殺身亡。董卓率軍抵達洛陽,外戚和宦官的勢力同歸于盡,導致董卓控制了中央政府。

董卓為了樹立威望,廢掉了漢少帝,立陳留王劉協為皇帝,即漢獻帝。190年漢少帝和何太后被董卓殺害。董卓的倒行逆施引起了中原地方諸侯勢力的不滿,紛紛以討董為名起兵并推舉袁紹為盟主,組成關東聯軍討伐董卓。但關東軍內訌、盟軍決裂導致失敗告終。初平元年(190年)又起董卓之亂,自此朝廷大權旁落,揭開了東漢末年軍閥混戰的序幕。與此同時,各地的地方軍閥紛紛互相攻伐,以增加自身實力,中央政府的威望蕩然無存。

公元192年,大臣王允唆使董卓的部將呂布,合作謀殺了董卓,下令大赦,董卓之亂結束。但不久董卓幕府的部將李傕、郭汜卷土重來,王允被殺,東漢朝廷再度失控。公元195年,李傕、郭汜發生內斗,漢獻帝劉協和群臣逃到洛陽,但漢獻帝陷入窘迫的處境。建安元年(196年),曹操則挾持漢獻帝遷都許昌,之后曹操逐漸掌握朝廷權力。220年,曹丕篡漢,定都洛陽,改國號為“魏”,史稱“曹魏”,東漢滅亡,中國歷史從此進入三國時期。

國土疆域

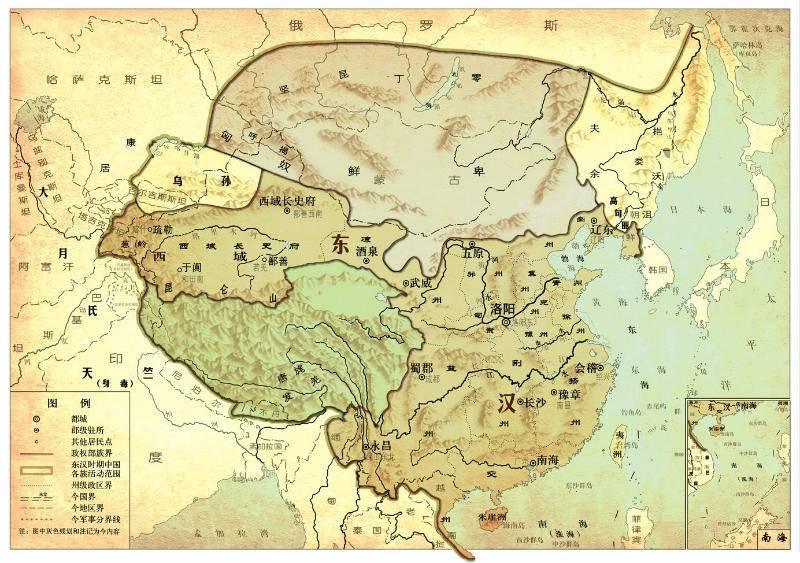

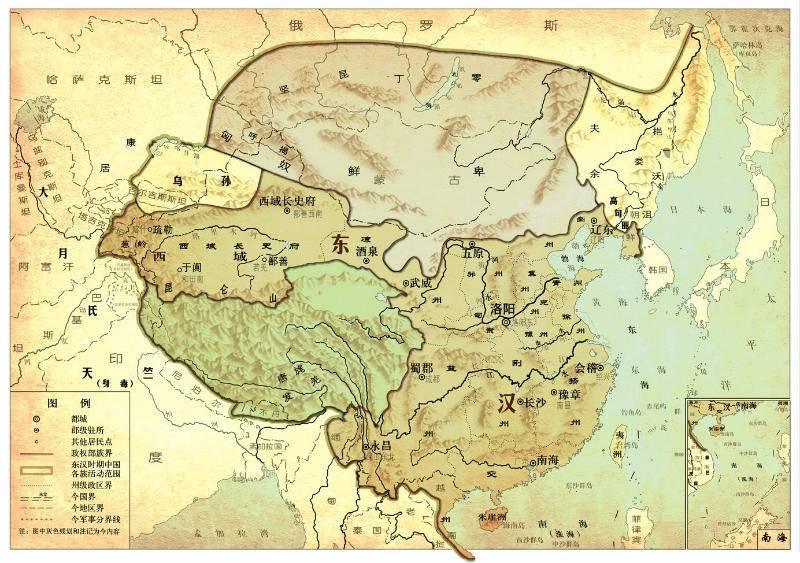

東漢漢昭帝始元五年(前82年)將真番郡、臨屯郡并入樂浪郡、玄菟郡至光武帝建武六年(30年)棄嶺東地。因漢元帝初元三年(前46年)放棄珠崖郡、儋耳郡而失去對海南的統治。交州的日南郡象林縣于漢順帝永和二年(137年)被林邑割據獨立。建武二十四年(48年)南匈奴內附并被安置于河套,又于建武二十六年(50年)置匈奴中郎將監護南匈奴降部。建武二十五年(49年)烏桓率眾內屬,內遷于北部諸郡之北,又置烏桓校尉監護烏桓并兼領鮮卑。;漢明帝永平十二年(69年)哀牢內附,以其地置永昌郡,西南得以擴充至大盈江一帶。至漢和帝永元六年(94年)徹底平定西域,西境抵海濱。

中央系統

東漢的中央政府組成沿用西漢官制,以三公九卿為基本架構。但是實際政治權力已經完全轉移到尚書臺。東漢皇帝即位,往往以太傅或太尉錄尚書事,總領政務。東漢不設丞相(東漢末年曹操任丞相是特例),刺史成為一級地方長官,地方軍隊的職權也受到了極大的削弱。御史臺體制貶損,成為少府屬官。侍中從西漢的加官轉為正式職務,設侍中寺作為侍中的正式官署,隸屬少府。

與西漢以太師、太傅、太保為上公不同,東漢唯以太傅為上公,無太師、太保。漢獻帝末期,曹操遷都許昌,自任太師,位在太傅上。這是權臣擅權所為,死后即廢。據《漢官》記載,太傅所屬官吏有:長史一人,秩千石,掾屬二十四人,令史、御屬各二十二人。長史為太傅府群吏之長,掌章奏、顧問。掾屬是比較高級的屬吏,分曹辦事。令史、御屬是比較低級的吏員,辦理文書、車馬等瑣事。

東漢在遵循西漢制度的基礎上建立一套更加適合于自身的政治制度。與西漢相比,東漢官制的最大特點就是:“雖置三公,事歸臺閣”,三公權利的削弱,代之而來的是“尚書臺”和六曹機構權利的大大加強,這就是后來“三省六部制”的雛形。

在加強封建中央集權方面,劉秀進行了一系列措施。東漢中央政府的官員分省官、宮官、外官三大系統。內官、外朝的區分古已有之,而在宮廷之中,皇帝日常起居的區域稱省中(亦稱“禁中”),因此內宮官員中又有宮官與省官的區分。在皇帝身邊執役、照顧皇帝日常生活的是宦官,省中的宦者均隸屬黃門令管轄。省內的禁衛工作亦由宦官但任。

劉秀即位,置大司徒、大司空、大司馬。

大司徒,負責人民教化,掌禮儀諸事,與太尉、司空共同討論皇帝交議的國政,定議后會銜上奏。

大司空,負責水利工程、城防建筑、宮室營建等事務,與太尉、司徒共同討論皇帝交議的國政,定議后會銜上奏。

大司馬,負責全國軍官的考核,每歲末,評定等次,上奏皇帝,作為軍官升遷、降調的依據。

東漢一朝,由于講求經術,太子宮臣中以太傅為首。太傅借此向太子灌輸自己的政治理念。太子即位后,往往以太傅錄尚書事,成為事實上的丞相。歷史上,趙熹、鄧彪、張禹、馮石、馮魴、桓焉、趙浚均以太傅錄尚書事。太傅死,即除此官(不再任命),以示崇重。漢靈帝時,以陳蕃為太傅錄尚書事,后來陳蕃被處死,以胡廣繼任,這是唯一的例外。

三公

三公指太尉、司徒、司空,品級最高,名義上的職責是輔導皇帝主持國家政務;三公之上還有太傅,其職責輔導皇帝,但不常設。東漢的實際政務都同屬尚書臺,因此,三公、太傅如沒有“錄尚書事”的頭銜,就是沒有實權的虛職。三公的屬官有長史一名,掾屬、令史、御屬各二、三十名。其中,長史是三公的主要副手,掾、屬是分管具體事務的部門負責人(掾是正職,屬是副職),除長史由朝廷任命外,其他屬官均由三公自行聘用。

按東漢以三公領九卿的制度,太尉領太常、衛尉、光祿勛三卿。太尉府屬吏有:長史一人,秩千石,總管各曹事務。各曹掾、史、屬共二十四人。在諸曹中,西曹負責太尉府官吏的任免;東曹負責二千石的遷調;戶曹負責戶籍、祭祀、農桑;奏曹負責奏議;辭曹負責審理案件,接受上訴;法曹負責驛站事務;尉曹負責士卒和囚犯的征調、運輸事務;賊曹負責緝拿盜賊;決曹負責裁決刑法;兵曹負責軍事事務;金曹負責貨幣與鹽鐵事務;倉曹負責國家倉庫事務。此外,還有黃閣,主簿,是閣下諸吏的長官。另有令史及御屬二十三人,閣下令史負責太尉的儀仗執事;記室令史負責太尉府的奏章等各種文書的管理;門令史負責太尉府門衛。其他令史分隸諸曹,辦理文書事務。從東漢太尉府諸曹的設置以及職掌來看,太尉的管轄范圍似乎非常廣,但那都是名義上的東西,太尉諸曹所領事務,或受制于尚書臺,或僅僅為文牘往來,本身并沒有可否之權,而且太尉對本府諸曹事務并沒有實際節制的權力。

九卿

九卿是太常、光祿勛、衛尉、太仆、廷尉、大鴻臚、宗正、大司農、少府。他們各自分管的政務是:太長掌典禮,光碌勛、衛尉掌宮省禁衛,太仆掌皇帝車馬,廷尉掌司法,大鴻臚掌接待諸侯與少數名族,宗正掌皇族事務,大司農掌國家財政收支,少府掌皇帝器用服飾。九卿各官的長官是卿,副職為丞;其下分設各官管理具體事務,大體以令為正職,丞為副職。

與西漢不同的是,東漢九卿分隸屬三公。太常、光祿勛、衛尉三卿屬太尉;太仆、廷尉、大鴻臚三卿屬司徒;宗正、大司農、少府三卿屬司空。東漢九卿均于官稱上加“卿”字,如太常卿等,秩中二千石。除此之外,東漢九卿與西漢不同者還有:一、光祿勛除西漢的五官中郎將、左中郎將、右中郎將、虎賁中郎將、羽林中郎將之外,增置東中郎將、北中郎將、西中郎將、南中郎將。二、少府尚書改稱尚書臺,由西漢的常侍曹、二千石曹、民曹、主客曹改為六曹:改常侍曹為吏曹,增三公曹,將主客曹分為南主客曹與北主客曹。尚書臺增設左右丞二人,諸曹侍郎各六人,令史諸曹各三人,事務繁劇的曹增令史各三人。尚書臺組織較西漢尚書要重要、龐大的多。

與九卿級別相當的外官(亦稱“列卿”)還有執金吾、將作大匠、大長秋等。其中,執金吾負責宮廷之外、都城之內的治安,都城門另有城門校尉負責守衛;將作大匠負責宗廟殿堂、宮室陵園等土木工程,其副手為丞,下屬的部門負責亦以令為正職,丞為副職;大長秋主管皇后事物,性質與就卿中的少府類似,由宦者擔當。

皇位繼承人太子正式確立之后,有專門隸屬太子的東管宮。其設官大體與政府類似,但分級沒有后者細密,東宮官職均冠“太子”,如太子太傅、太子少傅、太子家令等。

尚書臺

尚書臺是皇帝的秘書機關,其官署設在宮廷之內、禁省之外。主要執掌是管理章奏文書、起草詔令,但實際上政務都由尚書臺代表君主執掌,權力極大。尚書臺設長官(令)一人、副長官(仆射)一人,下設尚書六人分十八人。溝通尚書臺與皇帝聯系的官員有侍中、中常侍、黃門侍郎等。其中,侍中由士人充任;中常侍、黃門侍郎則由宦者承擔。侍中有事才入禁省,中常侍、黃門侍郎則日常居住在省中,因此,雖然三者之中侍中的級別最高、中常侍次之,但與君主的親密程度,則以中常侍為最。宮內省外的禁衛工作由九卿中的光祿勛與衛尉負責,光祿勛偏于內,衛尉偏于外。光祿勛下屬五官、左、右、虎賁、羽林等五名郎將,中郎將以下有中郎、侍郎、郎中等官。光祿勛的禁衛力量是郎官,衛尉的禁衛力量是武裝衛士,所以,衛尉在宮衛事務中的地位相當重要。

地方官制

東漢的地方官制與西漢相比較,在郡、縣兩級是基本相同的,不過郡的重要性和權力較西漢下降很多。在州一級,則有根本性的差異,東漢的州已經演變成為一級地方,凌駕于郡之上。至此,中國古代的地方行政區劃由郡縣制轉變為州、郡、縣三級制,一直延續到隋朝“廢郡”為止。

東漢將京師洛陽之外的地區劃分為十二個州,各遣刺史一人為長官。另以京兆、左馮翊、右扶風、河東、河南、河內、弘農七郡為司隸校尉轄區,稱司隸部。司隸校尉是京官,本職為監察在京百官諸不法事。東漢時,每每退罷三公均由司隸校尉糾劾所致,所以司隸校尉號為“雄職”。皇帝召集朝會的時候,司隸校尉與御史中丞、尚書令三人有單獨的席位,稱“三獨坐”。司隸校尉秩比二千石,屬官有從事、假佐等,另統領一支由一千二百名奴隸組成的武裝警察部隊,司隸校尉的官名也由此而得。

諸州沿西漢漢成帝制度,設州牧一人,秩二千石。建武十八年(42年)改刺史,秩六百石。漢靈帝中平五年(188年),再改州牧,秩二千石。東漢刺史有固定的駐地和官署,糾劾所部太守縣令不必如西漢制度上三公按驗,可以直接罷免之。改州牧后,兼領軍政,位高權重,有點類似于唐朝的節度使,而管轄地域的廣闊,又不是節度使所可以相比的。與西漢相同的是,刺史也要周行郡國,刺探政情,年終回京復奏。不過東漢的刺史不必親自回京,而是派遣屬吏向司徒府報送文書而已。

東漢共設郡國一百零五:王國二十七,司隸部屬郡七,列郡七十一。除司隸部所轄七郡外,王國與列郡均分隸諸州,其中豫州領郡國六,冀州領九,兗州領八,徐州領五,并州領九,幽州領十一,青州領六,荊州領七,揚州領六,益州、涼州各領十二,交趾領九郡。

東漢制度,皇子封王,以郡為國。每國置傅、相各一人。傅主王府事,職如漢朝的太傅;相如郡太守,主政務;相有長史一人,職如郡丞。另置中尉一人,秩二千石,職如郡都尉,是主管軍政、緝捕盜賊的軍官。

王府置郎中令一人,秩千石,職務和漢朝的郎中令相類似,主管王府的大夫、郎等;仆一人,秩千石,負責王府的車馬訓練與駕馭;治書數人,秩六百石,職如尚書;謁者數人,秩四百石,職務是奉王命出使;另有禮樂長、衛士長、醫工長、永蒼長、祠祀長等,秩皆比四百石。

郡太守秩皆二千石,只有河南郡因京師所在,長官稱河南尹,位比九卿,秩中二千石。諸郡各置丞一人,位次太守,秩六百石,負責民政事務;邊郡另置長史一人,秩六百石,負責軍政事務。長史之下有司馬一人,負責具體軍事指揮。東漢內地不設郡都尉,以太守領兵。邊郡置都尉或屬國都尉領軍并轄縣,地位略與內地較小的郡相仿。如漢和帝永元元年(89年),置西河屬國都尉、上郡屬國都尉;永和十五年(105年)置遼東西部都尉;漢安帝置右扶風都尉、京兆虎牙都尉等。

東漢的縣級地方建制與西漢相同。列侯以縣為封地則稱侯國,侯國置相一人,相當于縣令或縣長(以侯國大小為異),相不隸屬于列侯,但負責為列侯征收租稅。封國戶數在千戶以上的,置家丞、庶子各一人,是侯府官,不管理民政;不滿千戶的,只置庶子一人。東漢的侯另有鄉侯、亭侯,所封之地各為一鄉、一亭,這樣的封地轄于所在縣,與鄉、亭相等。皇后、皇太后、公主的封地稱邑,置令、長,邑的體制與侯國相當。少數民族聚居地設道,隸屬于郡,多設于巴、蜀等西南地區,以少數民族部落首領為道的長官。萬戶以上的縣置縣令一人,秩千石;縣丞一人,掌民政、文書、倉庫;縣尉二人,掌治安。萬戶以下的縣置縣長一人,秩三百石或四百石;縣丞、縣尉各一人。東漢諸縣出產鹽的,置鹽官,負責管理鹽場、鹽礦,征收鹽稅。出產鐵的縣置鐵官,負責冶煉、鑄造。在手工業發達的縣置工官,負責管理工匠、征收工商稅賦。在水產發達的縣置水官,負責管理漁場、征收稅賦。以上這些官吏不隸屬于郡縣,均隸屬于少府,屬于派出機關。東漢在縣以下的官制與西漢無異,具體可以參見西漢官制。

選官制度

察舉、征辟

察舉和征辟是東漢選拔官吏的制度。所謂察舉,是地方州郡以“賢良”、“孝廉”、“秀才”等名目,把有名望、有“德行”的人推薦上去,經過考核,任以官職。所謂征辟,是由朝廷、官府直接征召某人當官。

在名義上,被察舉和征辟的人,必須有“高才重名”,為鄉黨輿論所推崇。因之,為了爭取被察舉和征辟,當時的士大夫頗注意修飾自己的品行,以激揚聲名,抬高身價。有的人更是矯情造作,沽名釣譽,以便博取高官厚祿。在察舉和征辟時,賄賂請托,特權橫行,成了司空見慣的現象。“選舉乖實”的狀況,甚至連最高統治者也不得不承認。漢明帝剛即位就說:“今選舉不實,邪佞未去;權門請托,殘吏放手。”就是在這種腐朽的選舉制度下,豪強地主盤根錯節地控制著各級政權部門,封建的等級關系日益凝固化,一批“世代為官”的豪門閥閱、“儒學世家”開始形成。如鄧禹一家,凡公者2人,侯29人,大將軍以下13人,中二千石14人,州郡長官48人,其余官職不可勝數。弘農楊氏、汝南袁氏并為四世三公之名門。這些世家大族,以后就發展成為門閥士族。

東漢王朝在統治上沿用了許多西漢的方針與政策,而且在一些方面做了調整與改革,使之更加適于當時的社會狀況。在東漢前期,政權進一步加強與地方勢力的融和,使國家趨于穩定,在經濟、文化、科學技術等方面都遠超過了西漢時期的水平。

思想

西漢末年,從董仲舒開始的神學化的儒學思想繼續發展,讖緯迷信開始廣泛流傳劉秀當初為了稱帝,就用符瑞圖讖來證明他當皇帝是“天命”所歸,是神的意志。劉秀建立東漢政權后,對讖緯崇信更甚。用人施政都要找讖緯作根據;各種重大問題的決策,也以讖緯來“決定嫌疑”;對于儒家經典的解釋,都以讖緯為指歸。

科技

•造紙業

東漢時期,造紙業取得了極大的成就。西漢時,造紙工藝還處在探索階段。《后漢書》記載,漢和帝時,尚方令蔡倫總結經驗,發明了用樹皮、麻頭、破布、舊漁網等作原料造紙的技術。新的造紙工藝,主要是在紙漿的化學處理和漂白等關鍵工藝上有了重大突破。蔡倫的改進,使造紙原料多樣化,還能化舊利廢,取材方便,提高了紙的質量,便于普遍推廣。蔡倫的功績是不朽的,當時天下都稱之為“蔡侯紙”。從此,紙張迅速代替了過去的竹簡、木牘和縑帛,大大便利了科學文化的傳播和推廣。公元8世紀時,中國造紙術傳入西亞,以后又傳入歐洲,逐步在全世界得到推廣。紙的發明使用,是中國對世界文明的巨大貢獻。

公元105年,蔡倫在前人的基礎上改造了紙張的制造技術,使中國的文字記錄方式脫離了使用竹簡的時代,同時造紙術也作為我們熟悉的中國古代四大發明之一而流傳至今。東漢對后世的另外一項貢獻是制陶業的發展,它使中國徹底脫離了青銅時代的材料束縛,把一些以前為豪門貴族專有的用品帶入了尋常百姓家。

•自然科學

自然科學方面,以南陽“科圣”張衡為代表的東漢學術界,取得了很高的成就。張衡則以高超的工藝制造了“渾天儀”、“地動儀”等科學儀器,制造這些儀器的原理仍被廣泛使用。尤其是地動儀,直到1700多年之后,歐洲才發明了類似的儀器。他在天文學巨著《靈憲》中對月食成因的解釋,使他成為了世界上第一個科學的揭示了月食成因的人。

醫學

東漢時期,是中國傳統醫學創立的重要時期。東漢末年的名醫華佗是有記載以來第

一位利用麻醉技術對病人進行手術治療的外科醫生,在醫學比較落后的封建時代,這是一個非常了不起的成就。他創造的“五禽戲”是中國第一套體操性質的健身活動。南陽人張仲景的《傷寒雜病論》是中醫史上的不朽之著,成為中醫學的主要奠基人。被稱為“醫方之祖”。

繪畫

到東漢時期,書法、繪畫已不單純作為文字圖形符號使用,它們的藝術地位逐漸顯露出來,雖然今日東漢流傳下來的藝術品數量不多,但從其中依然能窺得漢文化的風貌。

文學

東漢大興儒學,太學林立,學術氣氛濃厚,故而東漢在中國歷史上的科技和文化發展中占有非常突出的地位,取得了前所未有的巨大成就。

此外,被稱為文宗字祖的許慎所著的《說文解字》成為了漢字學的開山鼻祖,故后人研究漢字必先讀《說文》。

史學

東漢時期最重要的歷史著作,是班固所著的《漢書》。《漢書》起自漢高祖劉邦,止于平帝、王莽,寫了西漢王朝二百多年的歷史,是中國第一部斷代史。