引言

在經歷了第二次世界大戰以后的世界,全世界都吹響了解放國家的號角,而就此每個國家的國情不同,大多數國家選擇了成為資本主義國家,而因為俄國十月革命的成功,并且在第二次世界大戰的過程中英勇表現,也有很多的國家開始在俄國的扶持下走上了社會主義國家。為此世界一共分為兩大陣營,一方為美國為首的資本主義國家,一方是以俄國為首的社會主義國家。

另一方面,由于美國在第二次世界大戰大發戰爭財,且在歐洲各個國家在第二次世界大戰后開始災后重建,僅有美國是沒有在領土上動過一次戰爭,并且成為了軍事實力的第一名,美國想要稱霸世界的野心也是日益膨脹。

前提背景

二戰后期,反法西斯同盟開始商討對于戰敗國德國,日本,意大利的處置,開了很多次公開或者私密的會議,對戰斗結束后的世界和平開始提議,這也就是后來說的雅爾塔體系,眾所周知,雅爾塔體系的三大國首腦羅斯福,斯大林,丘吉爾,權衡之下所表達出的最新倡議,其表現為四個方面:首先為了確保法西斯不會重新產生,一定要打敗德國和日本,處理被俘的戰犯,其次是要對災后的歐洲重新制定新的政治版圖,聯合國的建立也是在雅爾塔體系之中,直到現在還是調整國際糾紛,避免沖突,保護和平的重要機構,最后是要讓德國,日本,意大利的戰后托管。

三個法西斯國家在雅爾塔體系的條件下成為了資產階級國家,雅爾塔體系倡導的和平主義觀念對戰后國家起了不小的推動作用,但雖然這個體系是積極方向,但歸根結底,他還是由大國主導的組織,對于美蘇來說這個體系還劃分了他們應有的勢力范圍,為后來的美蘇冷戰打下了扎實的一針。

二戰結束后,歐洲作為第二次世界大戰的主要戰場,大量的建筑倒在了戰場上,急需扶持,而此時作為兩個社會制度完全不同的國家,發揮著他們作為大國的責任,而同時也意味著割據自己能夠控制的勢力范圍的時候到了,美國提出的全球擴張戰略和蘇聯提出的保障國家安全戰略,針尖對麥芒,也是冷戰爆發的大原因。

冷戰過程

重要標志在一九四七年三月十二號,杜魯門提出演講,控訴蘇聯并沒有真正的幫助希臘和土耳其,向蘇聯提出了很多針對性意見,這也就是“杜魯門主義”

在提出這個這個主義之前美方對于蘇聯的態度并沒有這么惡劣,只是在一些問題上向蘇聯提出過質疑,而“杜魯門主義”的提出,使美國更加確立自己要成為唯一超級大國,在國際舞臺上開始針對蘇聯。

冷戰開始一九四六年三月五日,丘吉爾和杜魯門一同在美國發表關于“鐵幕”的演講,因為英國自己的經濟實力不足再去扶持希臘的革命武裝,在三月底停止了一切的法律援助和經濟扶持,讓美國開始接手希臘的革命武裝扶持工作,這樣做也是進一步的擴大了美國的管轄范圍,同時也遏制了蘇聯的勢力擴張,此次演講也正式美蘇冷戰的開始。

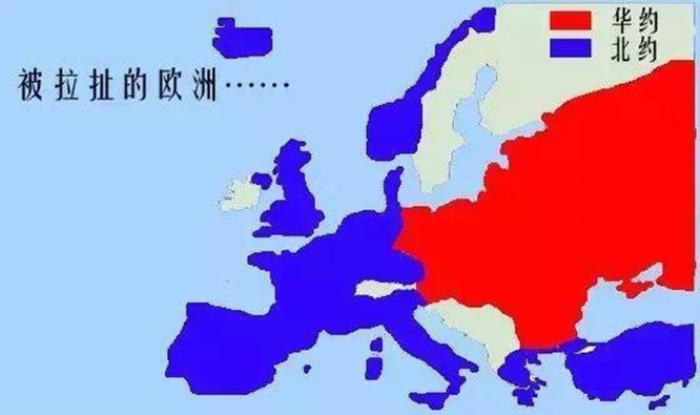

具體措施政治上美國杜魯門主義的出臺與此應對的蘇聯成立了“共產黨和工人情報局”。經濟上美國為了守住自己大國的地位推行了馬歇爾計劃,表面上是為了扶持西歐,實際上讓自己的經濟滲透到西歐國家,進一步的控制西歐。

蘇聯則是連接了東歐的國家成立了經濟互助委員會以此和美國形成對立面。在軍事方面,美國組建了北約組織,而蘇聯則與之相對的建立了華約來抗衡

美蘇爭霸三大階段

第一階段緩和階段,在一九五五年,蘇聯開始主動地聯系西方國家并要求進行合作,解決了很多二戰的遺留問題,并與聯邦德國開始外交,而當時的美國還是承認蘇聯同為自身一樣超級大國的身份。

緊張階段,由于害怕德國的東山再起,蘇美達成共識將柏林分為了東西兩側,美英法共同控制西柏林,蘇聯控制東柏林,而在一九六一年時,蘇聯在中間修筑了一堵柏林墻,封鎖了東西的往來,這使得美蘇關系變得緊張,再加上一九六二年的古巴導彈危機,開始強制走美國的全球爭奪道路。

第二階段勃列日涅夫上臺后手段措施十分鮮明,大力發展重工業,也是在這一時期,蘇聯的措施起到了良好的軍事效果,大力增強了軍事力量,蘇聯處于爭霸的進攻狀態,且在歐洲都有集中的武裝力量,雙方處于對峙狀態下的蘇聯抓住機會在歐洲以外的地區開始擴張,并于一九七九年進攻阿富汗,這一時期的處于全盛時期。

而這一時期的美國爆發了經濟危機,在和越南的戰爭泥潭中久久不能脫身,直到一九六九年的尼克松主義,調整了自身的軍事部署,調回了在亞洲地區的大部分軍力,與中國開始建交。

第三階段一九八一年,里根總統上任開始對蘇聯采取一系列的強制態度,運用“星球大戰”想要拖垮蘇聯,并開始打擊蘇聯扶持下的政權國家,來遏制蘇聯的全球影響力

而蘇聯由于重工業的強度發展,輕工業無人重視,民不聊生,在戈爾巴喬夫上任后開始收縮政權,保證自己經濟的發展壯大,而還是無能為力,在一九九一年,蘇聯解體。

冷戰中的熱戰朝鮮戰爭 在日本投降以后,美國和蘇聯將朝鮮占領并以三八線為界,但由于大韓民國的戰斗失敗提出了向美國尋求幫助,美國派增援,幫助大韓民國重新奪回漢城。越南戰爭中,美國為了不讓越南演變成共產主義國家而派兵抵增越南。

對于美蘇爭霸的歷史性思考

不論是美國的霸權還是蘇聯的霸權,都對整個世界產生了不小的動蕩,我們世界上的人民都應該反對這種霸權主義抵制強權政治。況且損人不利己,為了霸權,每年花費巨大成本來軍事競演,蘇聯也是因為這種壓力被迫解散。

在抗日戰爭后,國民黨和共產黨的爭執不斷加深,而由毛主席領導的共產黨打贏了這場困難的戰斗,并建立了新中國,而新中國成立之后,美國所扶持的國民黨失敗,不甘心的美國開始進行對中國的全面封鎖,而中國當時也只能是一邊倒的倒向蘇聯。

在1940—50年代,中國的老大哥一直是蘇聯,才使得美國不幫助中國,禁止中國收復臺灣,而蘇聯也是一直在幫助咱們中國,幫助咱們修鐵路,搞建設,但到了50年代后,蘇聯開始實行霸權主義,試圖霸占中國來跟美國相持以抗衡,很顯然中國不會答應,蘇聯于是乎就撤離了在華的所有專家,撕毀了很多的建設性經濟合同,給中國帶來了不小的經濟損失,也是那個時候的中國,自食其力,在摸爬滾打中艱苦奮斗。

而到了70年代后,美國的經濟蕭條,尼克松訪華意味著中美開始建交,也正是因此中國打開了和多個國家建交的友好局面。到了80年代,戈爾巴喬夫訪華,中蘇關系正常化。

結語

可以說中國當時遭到的嚴峻環境和曲折很多,但我們沒有向困難低頭,自始至終都在反對著霸權主義,也正是這嚴峻的環境,成就了中國國際影響力的越來越高,讓中國的國際地位也有了明顯的跨時代飛躍!

參考文獻:

《柏林墻的故事》

《杜魯門回憶錄》

《美蘇冷戰史》