禪讓制是什么意思?

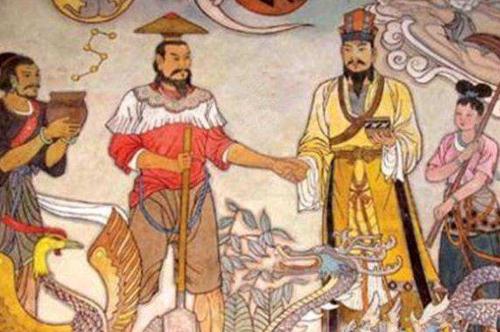

禪讓(拼音:shàn ràng),是指統治者生前把首領之位讓給別人,“禪”意為“在祖宗面前大力推薦”,“讓”指“讓出帝位”。堯是黃帝之后比較著名部落首領,堯去世后,舜建議把帝位讓給堯的兒子丹朱,諸侯卻推舉舜為帝。歷史上稱為“禪讓”。

禪讓制從什么時候開始?

五帝時期。禪讓制,中國上古五帝時代(公元前2337年-公元前2110年)產生中國領導人的制度。在實行“禪讓”制度之前,即在“三皇時代”(公元前2607年-公元前2338年),實行的是“父死子繼、兄終弟及”的血統繼位制,國家最高領導人在風姓家族中產生。

相傳,堯把帝位讓給舜而不傳給兒子,舜把帝位讓給禹,禹又準備把帝位讓給伯益。所受禪讓的人,需經過四岳的討論、推舉和政績的考驗后,才能踐天子位。這就是古史傳說時代的禪讓制度。它最早見于《尚書》的記載,戰國諸子百家爭鳴,有肯定意見,也有否定的說法,而且往往一人兼持二說。這樣,上古時代是確實存在禪讓制度, 還是某些學派作為托古改制而捏造的,便成了問題。

禪讓制從什么時候開始實行

五帝時期。禪讓制是大禹的兒子啟殺死了大禹的禪讓繼承人伯益,結束了禪讓制,出現了的變化是由部落推選的禪讓變成了父傳子的家天下。

禪讓制(公天下),堯、舜、禹之間的禪讓,這段歷史爭議較大,無法確認究竟是真是假,但是,長期以來以此為根本的我國儒家思想,卻能夠在歷朝歷代獲得統治階級的認可。說明無論任何朝代,對于道德的需求和認可,這一需求不僅僅是對于王朝統治者的規范,同時,也是儒家禮制的基礎。